昨天分享了團隊決定啟動專案後的規劃階段,今天要來聊聊當我們真正開始執行時發生的事情。這是一個關於「理想與現實的差距」的故事,也是我們學會如何在AI協助下,找到真正解決問題方法的重要轉折點。

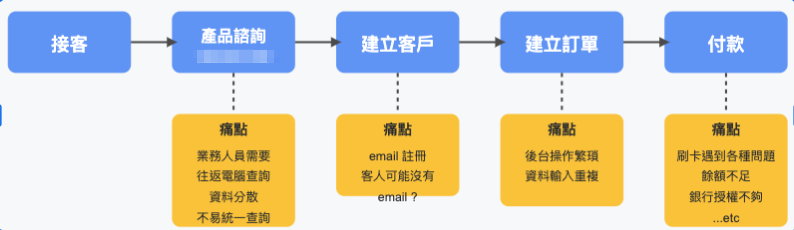

決定啟動專案後,我們的第一步是進行實地訪談。我提供給Claude目前已知的業務流程與痛點圖,並請他協助準備訪談大綱:

我的Prompt:

"這是我原本業務夥伴作業的流程圖,以及大略知道的痛點,請幫我設計一份針對門市銷售人員的訪談大綱,根據流程幫我規劃問題,訪談業務夥伴們在現有系統中遇到的狀況,或是困擾的地方。訪談對象是門市的業務同事。"

Claude產出的訪談大綱:

我當時看著這份大綱,覺得:「結構很完整,好像跟我想像想問的差不多,應該能收集到需要的資訊。」

在正式訪談前,我利用週末時間到門市實地觀察。這個決定證明是非常正確的,因為親眼看到的和想像中的差距很大。

從「接客」到「付款」,我發現整個流程遠比想像中複雜:

接客階段:

產品諮詢階段:

建立客戶&訂單階段:

第一個重要發現:每個環節的時間差異很大,而且充滿變數。

使用Claude準備的問題進行訪談時,我發現了一個關鍵問題:

AI的問題:「目前建立一張訂單哪些步驟特別耗時?」

實際對話:

我意識到,AI擅長產生邏輯性的問題,但缺乏引導對方開口的技巧。

我改變了提問方式,從抽象轉向具體:

改為: 「昨天那個買沙發的客人,你記得從他進門到最後付款大概花了多長時間嗎?」

這樣一問,同事立刻打開話匣子:

同事A:

關鍵學習:具體情境比抽象問題更能引出真實經驗。

當我訪談第二位同事時,得到了完全不同的回饋:

同事B:

經過深入了解,我發現答案浮動的兩個主要原因:

原因一:每個人的系統操作方式不同

原因二:客戶購買情境差異很大

第二個重要發現:人的因素比系統因素更複雜,而且難以標準化。

經過兩輪訪談後,我們意識到一個重要問題:不可能訪談到所有人,而且正式訪談得到的回饋往往不是最真實的。

實際情況是:

真正的痛點,其實來自於平時的觀察和收集:

日常工作中的抱怨:

非正式聊天中的反饋:

實際工作場景的觀察:

結合訪談內容和平時觀察,我們歸納出幾個主要的共同痛點:

經過兩輪訪談,我們發現了一個重要問題:

訪談的變數太多,無法量化

訪談的變數太多,無法量化

我和老闆討論這個困擾時,老闆提出了一個想法:

老闆:「我在想,有沒有什麼量化的方式,可以做一些紀錄,無論是現在或是之後改版後,可以有個宏觀的角度去分析這件事」

我:「你是說要量化這些流程?」

老闆:「對,如果我們能知道每個步驟實際花了多少時間,就能找到真正的問題所在。」

這個想法讓我們有了新的方向思考。

有了量化的想法後,我帶著這個問題去請教Claude:

Prompt:

"我們進行了門市人員訪談,但發現每個人的回饋差異很大,而且難以量化。現在想要改用量化的方式來了解真實的系統使用狀況,請問有什麼可行的建議?"

Claude的建議:

帶著Claude的建議,我和老闆進一步討論實際的可行性:

老闆的擔心:「量化聽起來很理想,但我們可以怎麼做?」

我的考量:「還有一個問題是,門市人員會願意配合嗎?會不會覺得被監控?」

老闆:「這些都是要解決的問題,但如果我們能找到不影響正常營運的方式,量化絕對是對的方向。」

經過討論,我們達成初步共識:量化方向是對的,但需要找到最可行的實作方式。

通過這次從訪談到量化的思考轉變,我學到了幾個重要概念:

內部討論產生關鍵洞察

當我們陷入訪談結果太主觀的困擾時,和老闆的討論讓我們想到了量化的新方向。

問題定義比解決方案更關鍵

從「如何改善系統」轉向「如何量化問題」,改善系統是必然,但是量化會讓我們更明確我們要改善的方向。

AI是驗證想法的好工具

有了量化的想法後,AI協助我們思考具體的實作可能性和注意事項。

數據勝過主觀感受

當主觀訪談無法提供明確答案時,客觀數據是更可靠的選擇。

現在我們確定了方向:要做量化,但還需要找到最適合的執行方式。

接下來的挑戰是:如何在不影響現有營運的情況下,建立一個可行的時間記錄機制?